目次

展望・総説・解説

補助空気室付き空気ばねの特性と設計理論

兵庫県立大学 工学研究科特任教授

浅見敏彦

連載講座

詳しく学ぶ ねじ締結の基礎(17)(18)

酒井ねじ締結相談室 室長 工学博士

日本機械学会フェロー

酒井智次

機械構造用金属材料の超高サイクル疲労(27)

6. VHCF–2~VHCF–4の10年間の研究動向(7)

立命館大学 名誉教授

酒井達雄

パリ協定以降の世界と日本のエネルギー動向(28)

再生可能エネルギー(太陽光発電)の課題と展望 その3

一般財団法人 航空宇宙技術振興財団 評議員

伊藤義康

サウンドデザイン論(14)【最終回】

音をデザインし製品価値を高めるには

広島市立大学 教授

石光俊介

データで学ぶ 超耐熱合金切削の基礎技術とトラブル対策(18)

第6章 ドリル切削の基礎技術(3)

ものづくり人材育成塾 難削材切削技術研究所

狩野勝吉

CFDの基礎講座(31)

残差のサイクル誤差自己調整法

慶應義塾大学 名誉教授

棚橋隆彦

コラム:一杯のコーヒーから(163)

COVID-19 による学会のVirtual化

Stanford University visiting professor

慶應義塾大学 顧問

福田収一

工学・工業界ニュース

説明

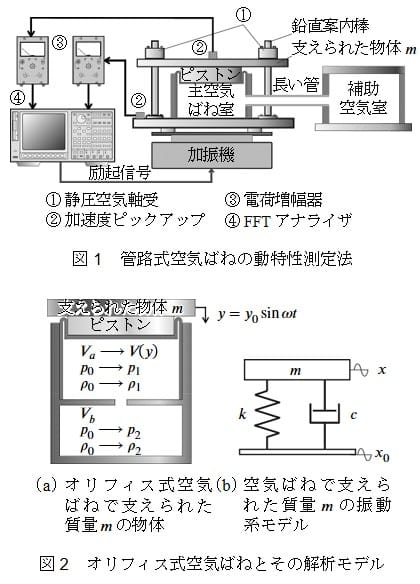

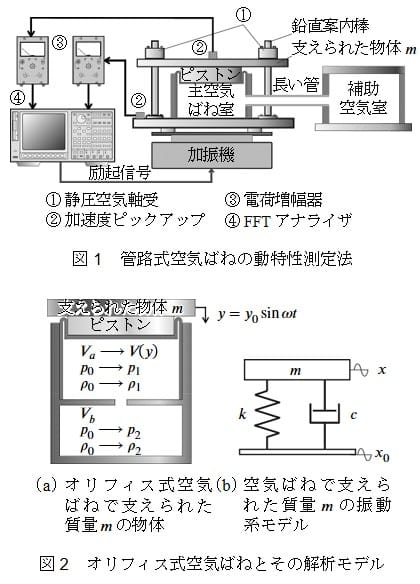

巻頭記事「補助空気室付き空気ばねの特性と設計理論」

空気ばねは、除振台、建築構造物の上下方向免震、鉄道車両の台車、および自動車のサスペンションなどに幅広く用いられている。

空気を封入するゴム膜の形によって、空気ばねは提灯形のベローズ形、および内筒と外筒の間をゴム膜でつないだダイヤフラム形にわけられるが、本記事で取り上げる空気ばねはダイヤフラム形の一種であるローリングシール形空気ばねである。それは、このローリングシール形空気ばねは他の形式の空気ばねに比べて最も線形性が高いからである。

上部質量を金属ばねではなく空気ばねで支持することは、支えている質量の大きさが変化しても系の固有振動数が変化しにくいという特長がある。それは、空気ばねのばね定数が荷重に比例して変化するという性質をもっているからである。これは、重い負荷が作用するトラックの荷台を支えるのに望ましい性質である。

空気ばねの構造は簡単であるが、その特性を解明することは極めて難しい(おそらく古典的なニュートン力学の領域では十分に解析できないであろう)。それは、空気を封入しているゴム膜の動特性を計算するのに必要な基礎方程式が存在しないからである。空気自身の運動はNavier-Stokes方程式を中心とする支配方程式を数値的に解くことによって理論的に追求することは可能であるが、空気ばねの動特性には必ずゴム膜自身の復元・減衰効果が影響してくる。

このことから、最終的には実験に頼らざるを得なくなるという現実がある。そのような限界はあるが、本記事ではこれまでに理論的に解明できたところまでを解説したい。

兵庫県立大学 工学研究科特任教授

浅見敏彦

レビュー

レビューはまだありません。