目次

序章 卵子研究法の歴史

1. 古代の動物発生・生殖論と卵子

2. 顕微鏡の発達と哺乳動物卵子の発見

3. 体外培養法の発達

4. 排卵誘起法の発達

5. 実験発生学的手法の発達

6. 卵子の凍結法

7. 分子生物学的手法の応用

8. トランスジェニックと細胞融合法の応用

9. 新しい研究課題に向かっての研究手法)

I. 卵子の基礎

1. 卵子の発生と形成

2. 卵子の成熟

3. 排卵

4. 受精

II. 卵子の体外培養法

1. 始原生殖細胞の培養法

2. 前胞状卵胞・卵子の体外発育法

3. 卵胞細胞の体外培養法

4. 未成熟卵子、排卵卵子、受精卵の採取法

5. 卵子の体外成熟・体外受精・体外培養法

III. 卵子の解析法

1. 卵子の形態解析法

2. 卵子の分子生物学的・生化学的解析法

3. 卵子の細胞遺伝学的解析法

IV. 卵子の応用(臨床)技術

1. 卵巣灌流による排卵実験法

2. 卵巣組織の器官培養法

3. 卵子の凍結保存法

4. 卵子の活性化法

5. 顕微授精法

6. 遺伝子改変法

7. 核移植法

索引

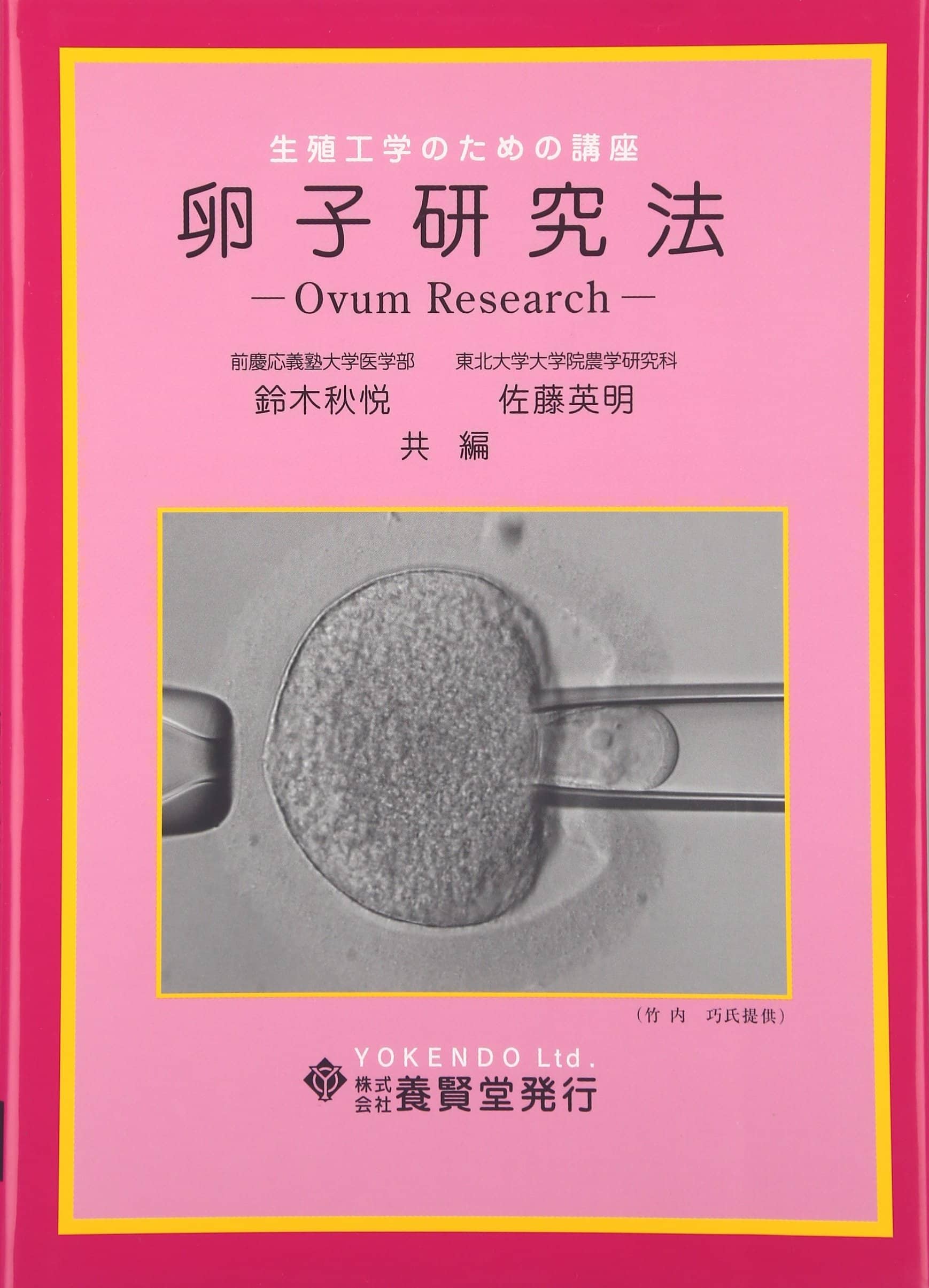

説明

生命の誕生は、卵子と精子という生殖細胞の合体に起源があることはいうまでもないが、生殖生物学の永い歴史からみると、卵子より精子に関する研究が主流であった。すなわち、1950年代初頭に、M. C. ChangとC. R. Austinが、ほぼ期を同じくして、精子のcapacitation学説を確立して以来、受精現象における生殖細胞の役割は精子におかれてきた。そして、精子に関するin vitroでの研究成果は、生物学とか畜産学の領域で精子学として確立されてきた。

これに反して、卵子の研究は、卵子そのものの形態と機能に関するものというよりは、排卵現象を中心とした生殖内分泌学のなかでの卵子の動態が注目され、卵胞発育に伴う卵子の成熟過程についての研究が主であった。しかし、1960年代に入り、M. C. Changらを中心としたin vitroでの受精現象に関する研究の台頭は、今日の生殖補助技術(ART)の源流となり、さらに、それは1978年のR. EdwardsとP. Steptoeによる体外受精児の誕生につながり、ここ20年は、精子よりは卵子への関心が高まっており、生殖生物学は卵子の時代に入っている。

今日、 ARTは生殖医療の主役となり、わが国だけでも、400施設を越えるARTクリニックが開設されており、5万人を越える体外受精児が誕生し、卵子細胞質内精子注入法(ICSI)を中心とした新しい技術の応用によって、妊娠率の向上が意図されてきている。しかし、一方では、卵子に関する多くの疑問点は未だ解決されておらず、それを学ぶモノグラフすらないのが現状であった。

この度、生殖工学のための講座のトップバッターとして、『卵子研究法』が企画され、この領域を文字どおりリードしてきた農学・畜産学のエキスパートに加えて、生殖医療にたずさわる新進の研究者の執筆を得て、本書が完成したことは、まさに画期的なことである。具体的には、100名近い専門家の寄稿を得て、卵子研究法の歴史、卵子の基礎、卵子の体外培養法、卵子の解析法、卵子の応用について、対象としては実験動物、大動物、サル、ヒトを含む全ての哺乳類の卵子を網羅したものであり、日常の研究と臨床に役立つことを目的として企画されたもので、まさに、updateな卵子学の集大成といえる。

レビュー

レビューはまだありません。